Se non sei alto, muscoloso, prestante, intelligente, se non salvi il mondo, se non sbagli mai, non sarai mai considerato un eroe, non avrai mai una ragazza e non avrai il rispetto dei tuoi compagni, amici o colleghi. Un messaggio chiaro, in pieno stile propagandistico, che è contenuto in Captain America. Certo, gli Stati Uniti sono ancora in guerra, ogni generazione americana ha la sua. Ma i tempi sono cambiati: gli eroi hanno tutti il loro lato umano, il punto debole (vedi X-Man, Spider-Man, Iron-Man). Questo nuovo film, appunto Capitan America, è sempre tratto da un fumetto della Marvel ed è davvero agghiacciante. Anche consideranto che il personaggio è nato proprio con un fine di propaganda militare.

Se non sei alto, muscoloso, prestante, intelligente, se non salvi il mondo, se non sbagli mai, non sarai mai considerato un eroe, non avrai mai una ragazza e non avrai il rispetto dei tuoi compagni, amici o colleghi. Un messaggio chiaro, in pieno stile propagandistico, che è contenuto in Captain America. Certo, gli Stati Uniti sono ancora in guerra, ogni generazione americana ha la sua. Ma i tempi sono cambiati: gli eroi hanno tutti il loro lato umano, il punto debole (vedi X-Man, Spider-Man, Iron-Man). Questo nuovo film, appunto Capitan America, è sempre tratto da un fumetto della Marvel ed è davvero agghiacciante. Anche consideranto che il personaggio è nato proprio con un fine di propaganda militare.

Sembra di vedere i vecchi film western di serie B dove i cowboy erano i buoni senza macchia. Inoltre, nel film si prendono in giro i filmini di propaganda che facevano vedere nei cinema americani per reclutare soldati, senza accorgersi che tutta la storia sembra una propaganda militarista.

Anche i protagonisti non hanno spessore: l’eroe è un patriota che da sfigato, grazie a un siero, diventa bello e muscoloso. Il cattivo di turno, grazie a un siero sbagliato, diventa ancora più cattivo e brutto. Anche quest’ultimo, l’antagonista, che di solito nelle storie è il personaggio più affascinante (vedi il Magneto di X-Man), non ha alcuna motivazione o scopo per conquistare il mondo. Il protagonista, invece, difende tutto e tutti, a scapito della propria vita, senza spiegare perchè, senza alcuna debolezza, rasentando anche l’antipatia.

Lasciamo stare la storia d’amore e il finale che non emozionano e annoiano. Se volete proprio rimanere fino in fondo, nei titoli di coda arriva il trailer dei Vendicatori, il nuovo film con tutti gli ultimi eroi Marvel, in arrivo nei cinema l’anno prossimo. Speriamo con un’altra caratura, perchè Captain America ha fatto proprio cadere in basso il genere dei film tratti dai fumetti.

Archivi tag: recensione

L’aldilà di Eastwood non è un altro mondo

L’aldilà secondo Clint Eastwood. È questo Hereafter, niente di più. Nessuna presa di posizione religiosa, nessuna imposizione concettuale, ma solo l’analisi della morte tra i vivi, della vita tra i morti. Mesi fa avevo letto che sarebbe stato un thriller-horror e pensando a film di Eastwood come Debito di Sangue sono rimasto affascinato all’idea, pensando a un nuovo Seven.

L’aldilà secondo Clint Eastwood. È questo Hereafter, niente di più. Nessuna presa di posizione religiosa, nessuna imposizione concettuale, ma solo l’analisi della morte tra i vivi, della vita tra i morti. Mesi fa avevo letto che sarebbe stato un thriller-horror e pensando a film di Eastwood come Debito di Sangue sono rimasto affascinato all’idea, pensando a un nuovo Seven.

Man mano che passavano i mesi e arrivavano notizie sul film, mi sono aspettato qualcosa di diverso: non un film con una semplice storia, ma un racconto senza risposte. E così è stato, alla fine Eastwood dice di prenderla con più leggerezza, la morte, ma è il primo ad averne timore e rispetto allo stesso tempo.

Hereafter a molti fa paura, non nella rappresentazione, ma per viene rifiutato per il contenuto, giudicato semplicistico. Chi lo giudica banale, forse non considera che Eastwood è ormai un artista e come tutti gli artisti le opere vanno contestualizzate in un percorso. Personalmente preferisco pensare a questo film come un approfondimento di Milion Dollar Baby e Gran Torino, dove la morte è il tema principale. Come Invictus lo è stato per Changeling, dove il tema stava del rapporto tra generazioni.

Storie diverse che hanno a che fare con la realtà. Con temi forti. Che fanno discutere. Nessuna delusione, quindi, in Hereafter, ma uno sforzo per capire una visione della morte che vada al di là del paranormale. Anzì, che rimane tra noi.

Il silenzio degli uomini che odiano le donne

Deve molto al fenomeno editoriale del libro, ma Uomini che odiano le donne è decisamente un bel thriller: avvincente, non banale, che rispetta tutti i canoni del genere. Certo non reinventa nulla, come invece fece quasi vent’anni fa Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme, di cui riprende certe atmosfere, come il i ricordi di Lisbett da bambina, oppure il dialogo finale tra i protagonista e il serial killer. Il libro di Stieg Larsson non l’ho letto, non ancora. Non mi piace leggere i libri dopo aver visto il film. L’ultima volta che lo feci fu con proprio con Il silenzio degli innocenti tratto dal libro di Thomas Harris. In quel caso, poi, mi divorai anche il libro precedente, Il delitto della terza luna (da cui fu tratto un altro mirabile film dal titolo Munhunter, frammenti di un omicidio che mi fece scoprire e adorare il regista Micheal Mann).

Oggi, dopo aver visto il primo film tratto della trilogia di Larsson, mi convinco che romperò ancora la regola e leggerò il libro dopo la visione. Voglio capire le atmosfere, vedere come l’autore ha rappresentato la violenza, se la fascinazione del cinema ha aggiunto o, come spesso capita, tolto qualcosa al libro.

Resta comunque il fatto che quest’opera porta la singolare firma di una coproduzione tra Danimarca e Svezia (anno d’oro per quest’ultima che ha portato all’attenzione internazionale una meravigliosa storia di vampiri, Lasciami entrare, la risposta d’autore a Twilight).

Uomini che odiano le donne

ha quel giusto equilibrio tra storia, intreccio, narrazione, originalità ed emotività che il cinema hollywoodiano ha dimenticato da tempo, abbandonandosi a storie tutte uguali. Il racconto del giornalista incaricato di indagare su un omicidio di 40 anni fa e che grazie alla collaborazione di un hacker professionista, l’androgina Lisbett, scopre un pericoloso serial killer, è rappresentata con intelligenza senza dialoghi che spieghino tutti o immagini superflue e televisive. Fa paura a tratti, è inquietante in altri. Mai ridicolo. E la protagonista, non certo un esempio di classica bellezza, è il caso di dire che buca letteralmente lo schermo.

La politica distruttiva del “Barbarossa”

Un’opera cinematografica non si giudica dal suo consenso al botteghino. È vero. Ma se a dirlo, come nel caso del Barbarossa, sono gli stessi leghisti che attaccavano, e attaccano, il cinema che prende finanziamenti pubblici e non incassa, le affermazioni sembrano quantomeno rivoltare la frittata a seconda di quale parte si vuole bruciare.

Molte le polemiche che hanno accompagnato l’uscita del film. Vi è sicuramente entrata troppa politica. Non certo per le critiche “di sinistra”, ma per la promozione che ne ha fatto il popolo padano, a partire dai suoi colonnelli.

Proviamo a dimenticare tutto. Renzo Martinelli, il regista, ha dichiarato che un film va giudicato dalle emozioni che è capace di suscitare, che deve avere una funzione maieutica, far pensare, che vada giudicato solo come un film. Bene. Quindi proviamo a utilizzare questi parametri.

Barbarossa non suscita emozioni. O meglio ne suscita molte in chi è predisposto ideologicamente a voler vedere una rivolta contro gli invasori, a chi li vuole vedere decapitati. Il film inizia bene, abbandona gli stilemi della fiction televisiva. Ma l’illusione dura poco. Ben presto entrano in gioco gli echi della “libertà” a tutti i costi. I personaggi diventano macchiette. Alberto Da Giussano non ha alcuna motivazione per combattere, non ha un conflitto interiore che lo porti ad essere alla guida della Compagnia della morte, non ha una ferita che lo spinga a fare quel che fa (se non a metà film quando muoiono i fratelli). Come se rappresentare i fatti di una storia bastasse a giustificare svolte narrative.

Barbarossa ha il grande difetto di essere stato realizzato pensando già a un pubblico di riferimento. Altroché Braveheart, grande film di Mel Gibson. Qui si raccontava una vera ribellione, di un eroe diventato tale suo malgrado, il cui scopo di vendetta è diventato motivo di libertà per molti, fin da subito gli viene ucciso il padre e, con estrema cattiveria, anche l’amata. Alberto da Giussano non è niente di tutto ciò: confonde la pazzia con la ribellione, riuscendo persino in un finale televisivo in cui l’amore trionfa a tutti i costi, anche a scapito di una narrazione. Se Mel Gibson venne accusato di megalomania, di voler diffondere un integralismo cristiano, almeno aveva realizzato un’opera che parlava al mondo intero, non a una nicchia.

La seconda parte del film inoltre (e qui si vede già l’impianto pronto per la suddivisione in due puntate da fiction) potrebbe esistere da sé, senza tutto il lungo preambolo della distruzione di Milano. Sebbene sia la parte più interessante è invece la parte più fredda, in cui le motivazioni dei personaggi vengono lasciate da parte dando eccessivo risalto alla battaglia di Legnano e al giuramento di Pontida che gli spettatori in sala attendono con ansia, a scapito di una storia che non emoziona.

Torniamo al contesto storico in cui è stato realizzato Barbarossa. Oggi. È stato detto che Martinelli non è un regista di regime. È vero. Leni Riefenstahl, la regista di Hitler prima della guerra, era una regista di regime. Conosceva l’obiettivo e lo dichiarava, non lo nascondeva dietro finte emozioni. Le sue immagini sono entrate nella storia del cinema. Nonostante l’ideologia che trasmettevano. Lo stesso non sarà per Barbarossa. Sarà proiettato per anni nei circoli della Lega, sarà oggetto di forte marketing, avrà vita lunga. Ma sarà solo uno strumento di propaganda ideologica.

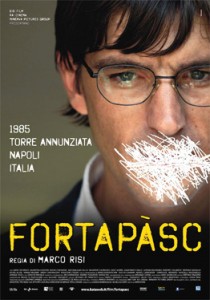

Italia sì: Fortapàsc

Fortapàsc di Marco Risi

«In questo paese non ci sono giornalisti-giornalisti. C’è spazio solo per giornalisti-impiegati».

La forza di un film come Fortapàsc è l’attualità. Un’attualità tanto agghiacciante da far dimenticare che l’ultimo film di Marco Risi sia una ricostruzione storica, l’assassinio del giornalista de “Il Mattino” Giancarlo Siani, avvenuto nel 1985.

Negli Stati Uniti questo genere di film lo chiamano Biopic. Da noi non hanno una definizione, le storie dei grandi personaggi storici vengono raccontate senza emozioni, e con sole finalità politiche, dalla tv. Sono le fiction, sono il brutto cinema, senza alcuna anima.

Tutto questo non è Fortapàsc.

Qualcuno ha accusato il film di essere troppo fiction. Magari la fiction televisiva (Montalbano a parte) fosse così spietata, netta, reale, originale: nei dialoghi e nelle riprese, ma soprattutto nella potenza del messaggio, non finalizzato alla sola informazione pubblicitaria.

Marco Risi, anche se non ai livelli di Mery per sempre o de Il muro di gomma, racconta un’Italia ancora attuale, per nulla mutata, con il rischio che si corre oggi di un’informazione assoggettata al potere: appalti, politica, incarichi come favori, carriere come scambi commerciali, che Siani, solo 26enne, ha cercato di smascherare.

Prima o dopo tangentopoli, poco è cambiato.

Fortapàsc è l’Italia di oggi.