C’è sempre una via d’uscita. Una morale forse scontata, molto americana, molto “ce la possiamo fare, sempre”. Una morale che spesso il cinema statunitense, soprattutto negli anni ’80, ha trasformato in un’ideologia di destra, convinte di aver sempre ragione in un vortice dove la violenza la fa ancora da padrone oggi, con l’imposizione della democrazia.

Redbelt di quel genio di David Mamet utilizza proprio questa morale, in maniera esplicita, diretta, chiara. Ma soprattutto pura: rifiuta la violenza, scompone la necessarietà dell’utilizzo della forza al semplice concetto dello sfruttamento della forza dell’avversario. È il concetto del “ju jitsu” pratica sportiva a metà tra il pugilato e le arti marziali, basata su più tecniche la cui ideologia base è proprio la non aggressione, o meglio, lo sfruttamento della forza e della tecnica di un aggressore.

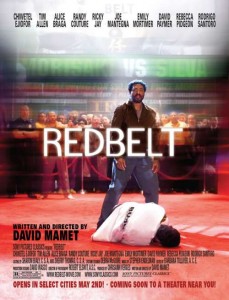

Il film racconta di un maestro di questa disciplina, integro, puro, che si vede costretto ad andare contro i propri principi dopo essere stato vittima di un raggiro. Redbelt è un film di altri tempi, con una cura dei personaggi e dell’intreccio che solo l’autore de La casa dei giochi e Americani è capace di tessere (se si cordiera che Mamet è anche stato lo sceneggiatore di Gli intoccabili, tutto torna).

I colpi di scena sembrano annunciati e ogni volta vengono ribaltati. Il tutto in un crescendo grandioso che culmina in un finale per niente cinetico come ci si aspetterebbe o come i film di azione di hanno abituato. È tutto così reale e poetico che Mamet riesce a mettere un altro tassello alla collezione di ottimi e sottovalutati film da lui scritti e diretti. Assolutamente da scoprire.